2019年10月25日、フェスティバル/トーキョー19のトランスフィールドfrom アジアの一環として行われたファンラオ・ダンスカンパニーの『バンブー・トーク』と『プニン』を、東京芸術劇場のシアターイーストで観る。

ラオスのコンテンポラリーダンスと聞いて興味を持ったのだが、現在進行形で反応が進む魅力的な混合溶液に出会った気分で、大いに刺激を受けた。2018年にラオスの女性監督マティー・ドゥーのホラー映画『Dearest Sister』を観た時も、荒削りだが、ラオスでも新しい動きが生まれていると感じたのだけれど、ファンラオ・ダンスカンパニーはそれ以上だった。伝統舞踊とのフュージョンを想像していたが、ここではベースが違っていた。コンテンポラリーダンスと伝統舞踊をつなぐ彼らのベースは、ストリートダンスなのだ。2017年にラオスに行った時は、ビエンチャンでもその他の都市でも、ストリートダンスが盛んだなんて印象はまったくなかったし、それよりラオスとストリートダンスが結びつくとは思ってもいなかったので、とりわけ新鮮だった。

舞踊言語に通じているわけではないけれど、関節の動きが違うことはすぐわかる。ブレイキンなどのストリートダンスや武術のような雰囲気が濃厚なのだが、視覚的な抽象性も高く、知的な刺激を与えてくれる。そして何より、男性も女性も、ああ、アジアのからだだなあという感覚。

ここからはパンフレットにあった武藤大祐の文章からの受け売りだが、『バンブー・トーク』を振り付けたウンラー・パーウドムと『プニン』を振り付けたスーナファ・ソイダラは、2004年にビエンチャンで設立されたスタジオ、「ラオ・バン・ファイ」でストリートダンスと出会う。さらにこのスタジオで、彼らはリヨンに拠点を置きつつ、故郷ラオスとのあいだを行き来するダンサー/振付家、オレ・カムチャンラと知り合った。子供の頃からリヨンで育ったオレは、マイケル・ジャクソンに憧れてストリートダンスに傾倒し、その後、コンテンポラリーダンスに向かった。フランスでは、文化政策でストリートダンスとコンテンポラリーダンスの交流が積極的に図られているようで、舞台とストリートとの間で双方向的な対話があるという。こんな環境下で育ったオレが、大人になって、故郷ラオスに目を向け始める。

こういう話を聞くと、本当に面白いなあと思う。偶然というか必然というか、「ラオ・バン・ファイ」という場で、人と人の交流を通して、フランス流のコンテンポラリーダンスと、アメリカのヒップホップ・カルチャー、ストリートダンスと、ラオスの伝統舞踊が接触し、何かが生まれていく。2013年、ウンラー・パーウドムとスーナファ・ソイダラは「ファンラオ・ダンスカンパニー」を立ち上げる。「ラオ・バン・ファイ」スタジオは波打ち際であり、松田法子のいう汀。文化と文化が触れ合う境界面だ。

東長寺にP3を開く時も、こういう場があればという想いがあった。ロートレアモンの『マルドロールの歌』に「そしてとりわけ、解剖台の上での、ミシンと雨傘との偶発的な出会いのように!」という有名な一節があるけれど、要するにこの解剖台こそが必要であると思ったのだ。

ずっとホワイトキューブとストリートのあいだに関心を抱いてきた。舞台芸術では黒い壁で囲まれた空間という意味で、劇場空間をブラックボックスというらしいが、ブラックボックスとストリートのあいだと言ってもいい。

ニューヨーク近代美術館の建設に始まるホワイトキューブという考えは、世界中のどこであっても同一な鑑賞空間を提供できる、強力な手法であった。アートは、それが置かれる場所から解放され、その「純粋」な意味を追求できるようになったわけだが、逆にいえば、我々が生きる「不純」な、あるいは「複雑」な現実とは切り離されていくことにもなる。

『建築雑誌』の2001年9月号で「カフェ・アート・メディア」(1)という特集を組んだことがあるが、その時、今福龍太と川俣正に頼んで巻頭対談をしてもらった。その時、通りにオーニングを張り出して仮設的につくられたオープンカフェの、都市における界面的な役割に話が及び、とても印象深く、今でもよく覚えている。

レストラン内部の空間はプライベートで、パブリックとは切り離された安全な場所。しかし街路に面したカフェはプライベートとパブリックが入り混じり、中間的な領域となっている。さらに、そこでは見ることと見られることが容易に入れ替わる。そぞろ歩きに疲れ、あなたはカフェに座ってお茶を飲みながら、行き交う人々を眺めている。つまり、一時的に観客となるわけだ。しかし立ち上がって再び歩き始めると、一瞬にして、今度は見られる側の存在になっていく。観客とパフォーマーの役割を即座に切り替える都市装置だと川俣は指摘していた。

中間的なインターフェース。ホワイトキューブとストリートのあいだにも、そんな領域が必要だろう。

こうした自分の関心については、『ホワイトキューブとストリート』(2)という論考にまとめたことがある。

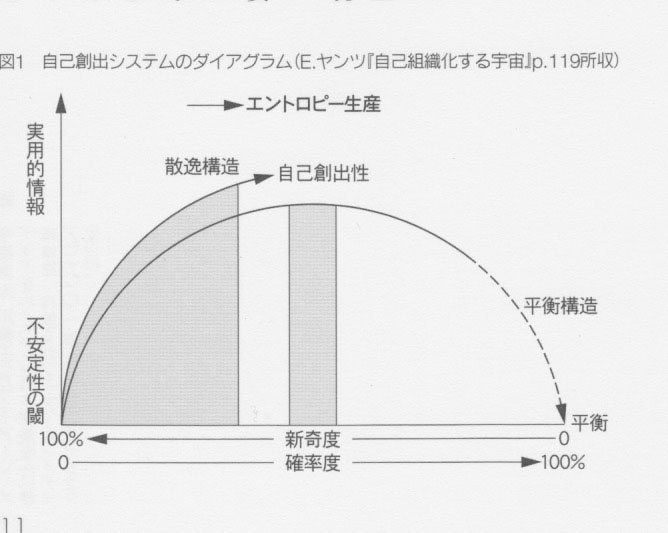

少し理屈っぽくなってしまうけれど、ホワイトキューブとストリートのあいだのことを考えていると、いつもエリッヒ・ヤンツが示した自己創出(オートポイエシス)システムのダイアグラムを思い出す。自己創出システムは、例えば生命もそうなわけだが、絶えず流入してくる「新奇性」を「確立」へと変換し、その動的なバランスの上に生きている。

ストリートとは何が起こるかわからない新奇性の源泉。新たな関係が日々生成し、崩壊し、今までに見たこともないものが絶えず生み出されていく。しかし、混沌というべきか、こんな過酷な状況下に身を置くのは容易でないし、個人も社会も、ある種の安心、見たことのある、いや、これは知っていると思えるある種の確証を必要とする。ホワイトキューブも同じことで、今、いったいどこまでがアートなのか、この時代は、この社会は、どこまでをアートとして公認するのか。これはアート、これは非アートと類別していく権威が、安全装置として必要になる。この社会では美術館という存在がその役割を果たし、過去と現在を結んでいる。

しかし、ややもすれば権威は「確立」に振れやすい。確立度が100%になれば、それは平衡、つまり死になる。

ホワイトキューブとストリートのあいだで、この微妙なバランスを取り続けることが何よりも重要なのではないだろうか?いや少なくとも私は、このホワイトキューブとストリートのあいだの波打ち際、汀こそを、自分の居場所と考えている。

(2020/1/31)

(1)巻頭対談 今福龍太 川俣正「カフェ、アート、メディアをめぐって」 建築雑誌 September 2001 Vol. 116 No.1476 特集=カフェ・アート・メディア 日本建築学会

(2)芹沢高志『ホワイトキューブとストリート』 アートマネジメント研究第7号2006 日本アートマネジメント学会 美術出版社

(図1)エリッヒ・ヤンツ『自己組織化する宇宙—自然・生命・社会の創発的なパラダイム』芹沢高志、内田美恵訳 工作舎 1986

対流圏通信10 波打ち際で